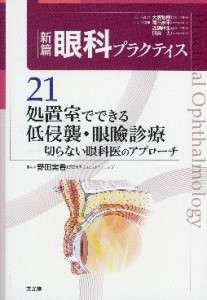

2025年10月21日 執筆著書

処置室でできる低侵襲・眼瞼内反症

詳細情報

新篇眼科プラクティス 21

処置室でできる 低侵襲・眼瞼診療 ―切らない眼科医のアプローチ

P185-191

加齢性眼瞼内反に対する、眼瞼内反症手術 埋没法について解説いたしました。

コメント

加齢眼瞼内反症とは、

加齢により下眼瞼の皮膚、筋肉、靭帯が緩んでしまい、眼瞼の縁が眼球側に

向いてしまう(内側に回転する)ことで、まつ毛が眼球に当たり、逆さまつげになる症状のことをいいます。

加齢眼瞼内反症に対する治療には、切開法と縫合法(埋没法)がありますが、

切開法は、手術時間と侵襲性の面で比較的負担がかかりますが、

埋没法は、切開をしないため短時間で負担の少ない手術を施行することができるため、

当院では加齢性の内反症には、埋没法を行います。

(若年者の先天性の内反症は、基本的に切開法を行います。)

埋没法には、2種類(垂直方向(ES)、平行方向(WES))があり

当院では、緩んでいる(弛緩)方向によって使い分けます。

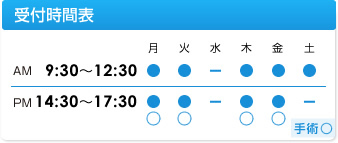

診断方法として、瞬目テストとPinch testを行います。

・瞬目テスト…眼瞼内反症を疑った際に行います。

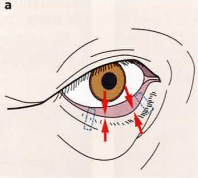

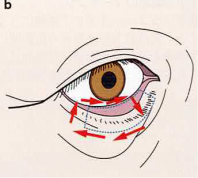

まずは、下瞼を下に引っ張ります。(図A)

すると、一時的に下瞼が正常の向きになります。(図B)

その後、強く閉瞼する(図C)と元に戻り下眼瞼が内反してしまうかを観察します。(図D)

A B

B

C D

D

・Pinch test…水平方向の弛緩の程度を判断します。

まず、下まぶたを前に引っ張って眼球から離れる距離を測定します。

5㎜前後が正常値とされ、8㎜以上は水平方向の伸びが強いと判断します。

Pinch test施行図

水平方向の弛緩が正常で、主に垂直方向の弛緩の場合

・垂直方向を短縮するように鼻側と耳側に2本通糸する…垂直方向の埋没法(ES)

・点線の形に糸を通糸する

・点線の形に糸を通糸する

水平方向の弛緩が明らかな場合

・垂直方向と水平方向を短縮するように1本の糸で広範囲に通糸する…水平方向の広範囲な埋没法(WES)

・点線の形に糸を通糸する ・赤色矢印は通糸する手順を示す

・点線の形に糸を通糸する ・赤色矢印は通糸する手順を示す

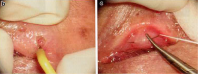

水平方向の広範囲な埋没法(WES)の模式図と術中写真を示します。

b電気メスで小さい穴をあける

c水平方向に通糸する

d耳側で2本の糸をまとめる

e 2本の糸を合わせてこま結びのわっかを作る

f 眼瞼が外反気味になるように調整し糸を締める

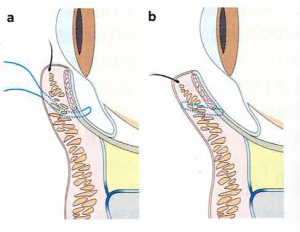

通糸埋没の断面図 a術前:内反の状態と通糸する糸を示す b術後:内反が解消し、埋没される糸を示す

術後の経過

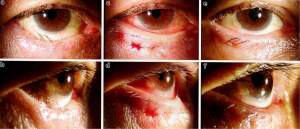

上段 (左から)術前、術直後、術後6ヵ月

下段 (左から)術前、術直後、術後6ヵ月

典型的な術後の経過として、手術直後は外反気味になりますが

1週間後には自然な形状になり下眼瞼の内反が消失します。

埋没法は、切開をしないため、3分程度の短時間での手術が可能であり、患者さんの体への負担を減らし施行することができます。

ご高齢の方や、抗凝固薬など出血傾向の方にも施行可能です。

切開法に比べ、再発率が高くなることが難点でしたが、眼瞼内反症の弛緩方向を調べることで、

患者さんに合った最適な術式を使い分け、再発率をおさえることができるようになっています。