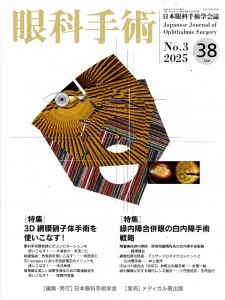

2025年08月21日 執筆著書

眼科手術(日本眼科手術学会誌)

詳細情報

「バンガーター式ブジー型涙管洗浄針を用いるプロービングと

涙管チューブ挿入術の術後成績」

Vol.38, No.3, P459~463, 2025

日本眼科手術学会誌 林 憲吾

コメント

目頭から鼻に通じる涙の道(涙道)が詰まり涙が溢れてしまう涙道閉塞症に対する治療法について、解説しました。

涙道閉塞症は加齢により涙の道が詰まってしまう疾患で、「涙を拭くことが増えた」「目ヤニがしつこく続く」などの症状が生じます。

涙道閉塞症に対して、当院では、局所麻酔下で涙道内視鏡を併用した涙管チューブ挿入術を手掛けております。

具体的には、涙道内視鏡で涙管内を観察、閉塞部位を特定し、その後、涙道内の粘膜の詰まりを広げて、涙管チューブというステントを留置するという手術です。

涙管チューブ留置の方法として、涙道内視鏡で観察時に、シースという透明な外筒を装着して閉塞部位に留置し、そのシースをガイドに涙管チューブを留置するシース誘導チューブ挿入法が知られています。シースを用いてより正確な穿破及びチューブ挿入を試みる方法です。

当院では、上記の画像の「バンガーター式ブジー型涙管洗浄針」という器具を用いて、プロービング(詰まっている部分を広げること)をし、その後シース(涙道内視鏡を挿入する際に使用するガイド)を使わずに涙管チューブを直接挿入する方法の治療効果と再発のリスクを調べました。

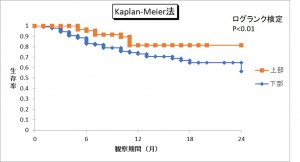

対象となったのは、2021年に当院にて治療を受けた387名、470眼で、手術後は1~27か月で、再閉塞がないかを調べました。

その結果、全体の12.8%(60眼)に再閉塞が確認されましたが、シース誘導チューブ挿入法の治療成績と同様の傾向であることがわかりました。

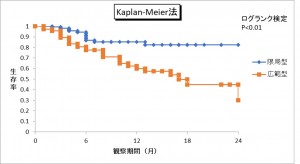

再閉塞の発生率は、涙道のどの部位が詰まっていたかによって異なり、上部(涙点から総涙小管)では5.0%、下部(涙嚢から鼻涙管)では18.5%と、下部の閉塞では再発率が高くなりました。

閉塞の広がりによっても差が見られました。限られた部分だけが詰まっている軽度では再閉塞率が9.6%だったのに対し、鼻涙管全体が広く詰まっている重度では30.7%と高くなっていました。

また、涙嚢炎を伴っている場合も再閉塞のリスクが高く、炎症がない閉塞の14.5%に対して、涙嚢炎ありでは40.5%と、3倍近い再発率がありました。

また、TS-1(抗がん剤)の使用歴の有無や、自覚症状の期間(1年未満か、1年以上か)については、再閉塞率に有意な差は認められませんでした。

手術の際には、患者の負担を軽減する目的で笑気麻酔(亜酸化窒素)を使用しました。

これは吸入から5分程度で効果が現れ、吸入中止5分で体から抜けるため、すぐに歩いて帰ることができます。

通常の局所麻酔よりも痛みを感じにくく眼窩に刺す麻酔は行わず、皮下浸潤麻酔のみで、疼痛を抑えてチューブ挿入を施行できる利点があります。

シースを使わずにチューブを挿入する本術式は、涙道内や鼻腔内を内視鏡で確認しながら行うことができ、手術時間も5分程度と短時間で施行することができます。

鼻涙管の広範囲な閉塞や涙嚢炎を伴うような重症例や、涙小管閉塞でプロービングも不能な場合は涙嚢鼻腔吻合術(DCR)といった根本的な手術が必要となることがあります。

以上のことから、当院で採用しているバンガーター針を用いたプロービングとシースを使わない涙管チューブ挿入術は、適応症例を選べば、短時間かつ体への負担が少ない治療法で有用であると考えられます。