2025年04月29日 国内学会発表・講演

第129回 日本眼科学会総会(東京)教育セミナー

詳細情報

教育セミナー「眼瞼診療の黄金律~どう治療すれば喜ばれるのか~」

今回、東京で行われた日本眼科学会総会の教育セミナーにて、

「眼瞼下垂症手術とドライアイ」について解説いたしました。

コメント

眼瞼下垂の手術を行った後に、一時的ではありますが、

ドライアイが生じたり、もともとのドライアイが悪化したりするケースをしばしば経験します。

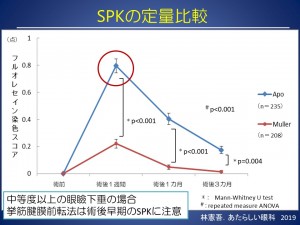

特に術前に角結膜上皮障害(SPK)があるかどうか、

その程度をしっかり把握しておくことが、術後の経過を予測するうえでとても重要です。

もし手術前から明らかにドライアイがある場合は、

まず点眼治療などによって状態を整えることを優先すべきと考えます。

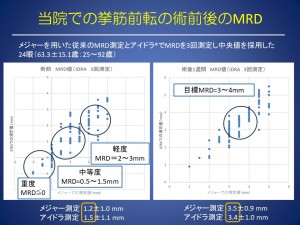

眼瞼下垂の手術では、

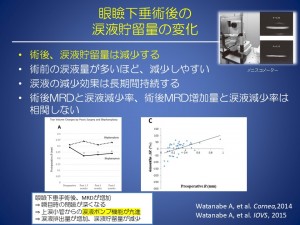

瞳孔の中心から上まぶたのふちまでの距離(MRD:Margin Reflex Distance)を広げますが、

この距離がある程度以上に広がると、SPKが起こりやすくなります。

国内の既報では、高齢者はMRDの増加が2.0mm以内であると、より安全であると報告があります。

当院の瞼下垂の手術では、MRDを3〜4mm程度に調整することが多いですが

患者さんの年齢や術式に応じて設定することが重要と思われます。

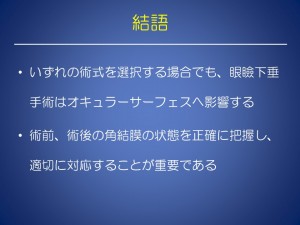

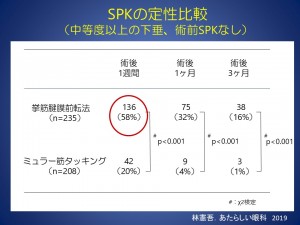

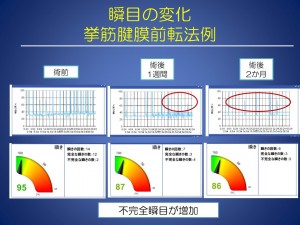

また、術式によっても術後のドライアイの発生は異なります。

挙筋腱膜前転法は、まぶたをしっかりと引き上げることが可能ですが、

まぶたのふちのカーブが急峻になりやすく、非常に細かい調整が必要であり、

術後早期にSPKが多く、その後半年ほどで徐々に改善する傾向が見られます。

硬い挙筋腱膜を前転するこの術式では、SPKのリスクが高まるため、

腱膜を大幅に前転し、2~3か所固定する場合は、

腱膜外角に減張切開を加えて伸展性を改善するなどの工夫が必要です。

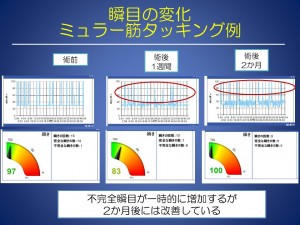

一方、ミュラー筋タッキングは、より自然なまぶたのカーブを作りやすく、調整もしやすい術式です。

術後にドライアイが出にくく、まばたきの浅さ(不完全瞬目)も比較的早い段階で改善します。

ただし、術後1年で挙筋腱膜前転法より再下垂率が高いことも報告されております。

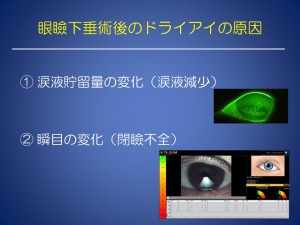

術後のドライアイの主な原因は、涙の量が減ってしまうことと、まばたきが浅くなることです。

まず、涙液の貯留量が減少することが報告されております。

もう一つの原因として、手術の直後、まばたきが浅くなってしまうこと(不完全瞬目)です。

これらの原因が重なることで、角膜や結膜に傷がつきやすくなり、SPKが発症します。

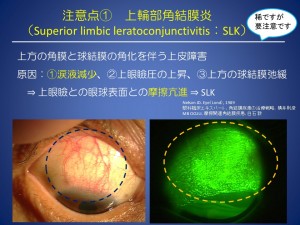

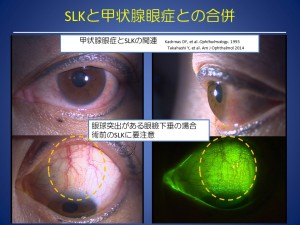

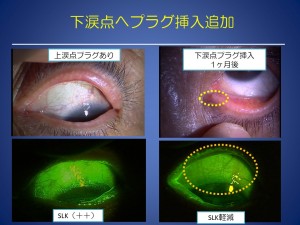

ドライアイが悪化しやすい例として、上輪部角結膜円(SLK)がある症例と緑内障点眼を使用中の症例が挙げられます。

まず、SLK(上輪部角結膜炎)が元々ある患者さんや甲状腺眼症など眼球突出のあるの患者さんでは、

手術後に上まぶたと眼球表面との摩擦が強くなって、SLKが悪化することがあります。

そのため、術前にしっかりと確認し、点眼のみではなく、涙点プラグも検討します。

また、緑内障の治療でPG系の点眼薬(プロスタグランジン関連薬)を使用している場合、

涙がもともと少なく、術後にドライアイが悪化しやすくなることが報告されております。

このような場合は、防腐剤の入っていない点眼薬に切り替えたり、

手術の際にまぶたの挙上量を控えめにしたり、

術後1週間は就寝前に眼軟膏を点入するなどの対応が必要です。

今回は、眼瞼下垂症手術で起こりうるドライアイに対し、

術前後の対策について解説させていただきました。