2025年06月02日 筆頭和論文

臨床眼科 2025年6月号

詳細情報

特集 第78回 日本臨床眼科学会講演集

「眼瞼下垂に対する、2つの術式による術後の瞬目の比較」p717-722

臨床眼科 Vol.79 No.6 2025年6月号

林 憲吾

コメント

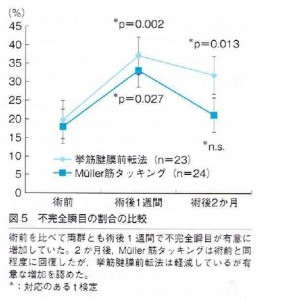

眼瞼下垂症手術に対する2つの術式、「挙筋腱膜前転法」と「ミュラー筋タッキング」において、術後の瞬目(まばたき)の変化を比較しました。

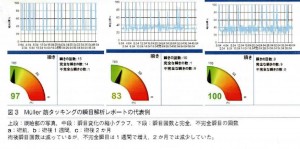

変化の比較には、瞬目の状態を解析できるアイドラを使用しました。

対象は、当院にて軽度から中等度の眼瞼下垂と診断し、上記のいずれかの術式で手術を受けた症例の

術前、術後1週間、術後2か月で瞬目検査における瞬目の回数と不完全閉瞼の割合を調べました。

その結果、両術式とも術後1週間の時点で、瞬目回数の減少と不完全閉瞼の増加が認められました。

術後2か月では、ミュラー筋タッキングでは瞬目回数・不完全閉瞼ともに術前とほぼ同等に回復していましたが、

挙筋腱膜前転法では不完全閉瞼の有意な増加が続いていました。

このように、術式により結果が異なる原因として、

硬く伸展性のない挙筋腱膜と、柔らかく伸展性のあるミュラー筋の

組織の伸展性の違いによると考えられます。

患者様一人一人の眼瞼下垂の程度に合った術式を選ぶことはもちろんですが、

術前のドライアイの状態も加味して考慮することが重要と思われます。

2025年05月07日 筆頭和論文

日本眼科手術学会誌

詳細情報

「自発性瞬目測定時の瞬目基準の設定」

Vol.38, No.2, P308~309, 2025

日本眼科手術学会誌 林 憲吾

コメント

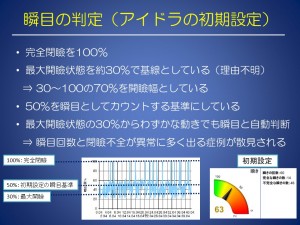

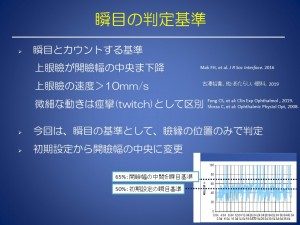

アイドラ(SBM Sistemi社)は一般的にはドライアイに対する検査機器ですが、光干渉を利用した涙液油膜の厚みの測定のほか、まばたきを動的に撮影し、まばたきの程度を定量化することが可能です。

当院における眼瞼下垂の手術前後の自発性瞬目検査について報告しました。

アイドラは、24フレーム/秒で上眼瞼の動きを撮影し、非侵襲的で簡便に瞬目を検査することができます。

瞬目としてカウントされる基準を開瞼幅の中央値に再設定することで、異常な瞬目回数と不完全瞬目と判定される割合が減少し、臨床的に妥当な数値として、扱うことができることを報告しました。

2023年10月26日 筆頭和論文

日本眼科手術学会誌

詳細情報

原著論文

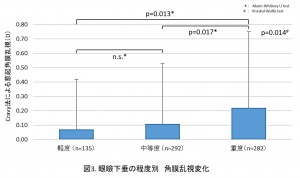

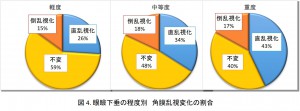

「眼瞼下垂症手術前に上輪部角結膜炎を認めた症例の術後経過」

眼科手術学会雑誌 Vol.36 No.4 P607~611

林憲吾・林和歌子・小久保健一・水木信久

コメント

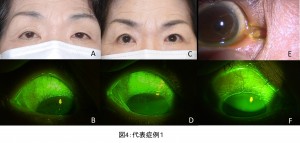

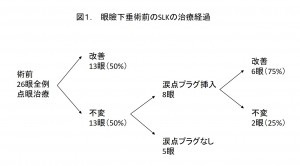

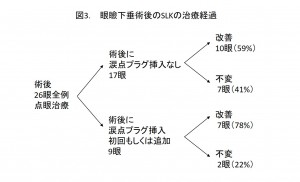

眼瞼下垂症手術前に上輪部角結膜炎(SLK)を認めた26眼の術前後の経過について報告しました。上輪部角結膜炎とは、上まぶたと眼球表面がこすれることが原因で生じます。黒目(角膜)より上方の白目(結膜)にザラザラとした傷ができるのですが、上まぶたに隠れた眼の部位のため、診察でも見逃されることが多い疾患です。眼の上方にゴロゴロする異物感や熱いような痛みを自覚します。上輪部角結膜炎が術前に認められる場合、眼瞼下垂手術の術後に悪化をする場合が非常に多いため、注意が必要です。今回の調査の結果、眼瞼下垂症手術後に点眼加療のみでの改善が59%みられ、涙点プラグ挿入の追加加療を行った場合には78%の改善がみられています。手術をする前からドライアイの自覚症状がある時には、SLKがないか見逃さないようにすることと、SLKがあれば、有効な点眼治療や涙点プラグ挿入など、術前からの積極的な治療を行っていくことが必要と考えられます。

2020年10月25日 筆頭和論文

日本眼科手術学会雑誌

詳細情報

コメント

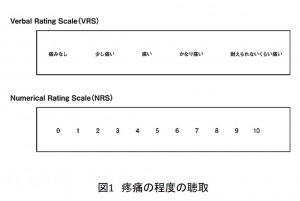

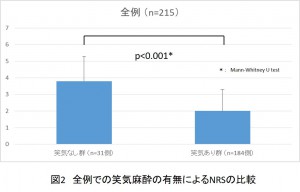

笑気麻酔は、歯科や美容外科などで多く使用されております。

眼科領域における笑気麻酔の国内の論文はなかったため、

当院での涙道治療時の笑気麻酔の効果について、報告しました。

当院に笑気麻酔を導入前後の3か月間で

涙管チューブ挿入を施行した176名215側を調査しました。

涙管チューブ挿入は、局所麻酔注射のみでは、

どうしても麻酔が届かない鼻涙管深部の痛みは残ります。

笑気麻酔を導入するまでは、鼻涙管全長にわたる強度な閉塞例は

患者さんに強い痛みを我慢して頂く必要がありました。

2019年から笑気麻酔を使用するようになって、この鼻涙管の痛みが顕著に減ったことを実感します。

今回、215例での笑気麻酔の有り無しで、有意に痛みの自覚に差があることがわかりました。

2020年01月24日 筆頭和論文

あたらしい眼科

詳細情報

コメント

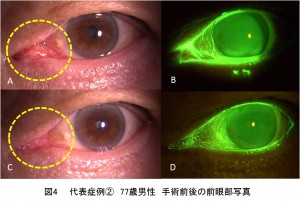

流涙症(涙目)の主な原因として、涙道閉塞や狭窄がまず疑われますが、涙道以外に、結膜弛緩症(白目の膜がゆるむこと)が原因となることもあります。結膜弛緩症が導涙障害となっている場合,結膜弛緩症に対して治療を検討します。結膜弛緩症に対する主な治療法として、切除法(切って縫う),縫着法(切らずに縫い付ける),焼灼法(電気で焼いて縮める)などがあります。

一方,涙丘・半月襞(目頭の粘膜のコブ)が涙点を越えて耳側に偏位していることにより,涙液メニスカスの導涙障害となっている症例もあります。この涙丘・半月襞の耳側偏位の治療には,球結膜の弛緩に対する切除法と合わせて,涙丘・半月襞の切除を併用することが報告されています。

当院では,球結膜の弛緩と涙丘・半月襞の耳側偏位のそれぞれの程度から,①焼灼法,②涙丘・半月襞切除,③焼灼法+涙丘・半月襞切除,3つの術式を選択しています。今回、涙丘・半月襞切除のみ施行した症例での治療成績を報告しました。

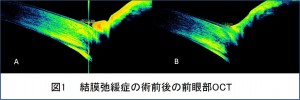

近年,後眼部用の光干渉断層計(optical coherence tomography:OCT)に前眼部観察用のアタッチメントを装着し,下方涙液メニスカスの断面の高さ(tear meniscus height:TMH)を簡便に調べることが可能となりました。

今回、術前後の涙の貯留量をこの前眼部OCTを用いて数値化し、自覚的な変化のみではなく、他覚的な数値の変化でも、有意に改善することを報告しました。