2018年02月01日 国内学会発表・講演

第41回 眼科手術学会 京都

詳細情報

コメント

レーザーDCRのシンポジウム:

半導体レーザーを用いた局所麻酔の涙嚢鼻腔吻合術は、

短時間で出血も少なく、日帰りで施行可能な新しい手術です。

ただ、レーザーで作成できる吻合孔は1cm弱と小さいため、再閉塞する例もあり、

短期成績(1~2年)としては、既報と同様に80%程度です。

手術手技と再閉塞時の対応などを手術動画で解説いたしました。

眼瞼下垂のインストラクションコース:

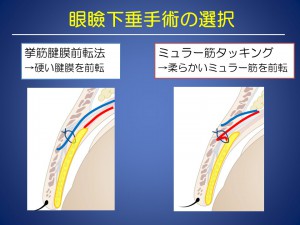

今回のインストラクションでは、挙筋腱膜前転法を担当させて頂きました。

当院では、軽度の眼瞼下垂には、左右差を合わせやすいため、挙筋腱膜前転法を適応しております。

通常の腱膜前転と、最小限の腱膜前転について、動画で解説いたしました。

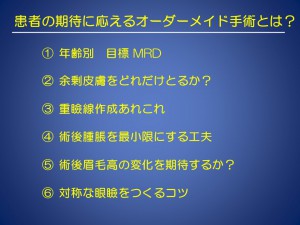

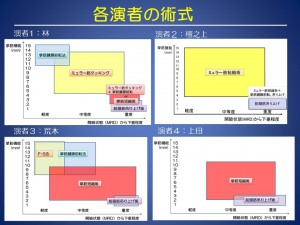

今回のセッションは、討論時間を40分とし、

オーダーメイド眼瞼下垂のための6項目の質問を用意し、

4名の演者に各項目について、意見を交わしました。

2017年10月25日 国内学会発表・講演

第4回アルコン学術講演会 横浜

詳細情報

コメント

眼表面をテーマとした横浜の学術講演会で、

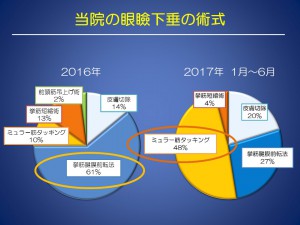

「眼瞼下垂に対する2つの術式」という題名で講演させて頂く機会を頂きました。

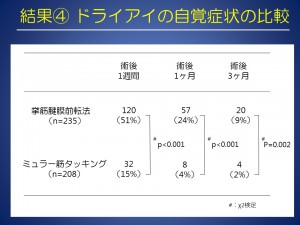

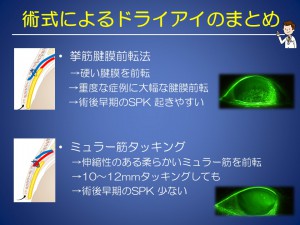

今回は、挙筋腱膜前転法とミュラー筋タッキングの2つの術式について、

具体的な手術方法と手術後の経過の違いについて、解説いたしました。

特に術後のドライアイと開瞼幅の変化について

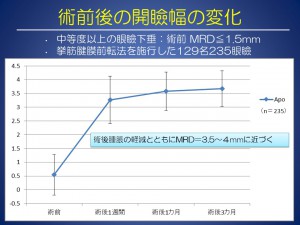

当院の直近1年間で術後3か月以上経過観察可能であった

235名443眼瞼から得られたデータを元に解説いたしました。

2017年10月15日 国内学会発表・講演

第71回 日本臨床眼科学会 東京

詳細情報

コメント

今年のインストラクションコース(眼形成の基本)は、6人の演者で様々な眼瞼下垂の手術を解説する内容で、私は挙筋腱膜前転法を担当させて頂きました。

挙筋腱膜は、しっかりとした固い線維で、この腱膜を前転固定する術式は、海外でも眼科や形成外科で広く行われている一般的な術式です。

当院の昨年のデータですが、術前から術後3か月までの開瞼の状態を調査したところ、術後1週間から術後1か月、術後3か月と術後の腫れが軽減するとともに、徐々に開瞼が大きくなる傾向がありました。

腱膜前転では、比較的ぱっちりとした大きめな開瞼状態で落ち着く一方、術後早期は一時的にドライアイになる頻度が高いことを解説いたしました。

2017年09月08日 国内学会発表・講演

第2回 ESG (外眼部手術勉強会) 横浜

詳細情報

コメント

神奈川県内で外眼部(斜視や眼形成)の分野を専門とした眼科医や形成外科医の勉強会を行っております。

今回は、眼形成がテーマで、私から「眼瞼下垂手術とドライアイ」という題名で、講演させて頂きました。

挙筋腱膜の前転法では、中等度~重度の眼瞼下垂に、挙筋腱膜の大幅な前転を行うと、術後1か月程度は、角膜上皮障害がおこることを頻繁に経験してまいりました。

一方、ミュラー筋タッキングで、中等度~重度の眼瞼下垂に、10~12mmのタッキングを行った場合、術後早期から、角膜上皮障害を全く来さないことが多く、この差について、非常に興味深いと日々の診療で感じておりました。

今回、当院での1年間のデータから両者のドライアイの程度(フルオレセインスコアで定量)と出現頻度(有無の定性)について検討しましたので、その結果を含めて、眼瞼下垂とドライアイについて解説いたしました。