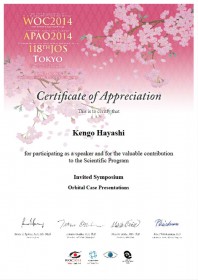

2014年04月03日 国際学会発表・講演

World Ophthalmology Congress 2014

詳細情報

Invited Symposium

Orbital case Presentations

Reoperation for blowout fracture that had disorder of ocular motility after maxillary sinus balloon technique.

Kengo Hayashi

コメント

東京で行われたWOC 国際眼科学会の招待シンポジウムの眼窩疾患の症例を説明しました。小児の閉鎖型眼窩骨折に対して前医で経副鼻腔アプローチで筋肉が骨に挟まった(下直筋の絞扼)状態で、バルーン留置され、著明な眼球運動障害を示した症例に対して、経皮アプローチで直視下で筋肉の絞扼を解除し、眼球運動が回復したことを供覧し、症例に応じて適切な手術方法を選択する必要性を解説しました。

2014年02月15日 筆頭和論文

日本眼科学会雑誌

詳細情報

先天鼻涙管閉塞の自然治癒率および月齢18か月以降の晩期プロービングの成功率:後ろ向きコホート研究

林 憲吾,嘉鳥 信忠,小松 裕和,大野 京子

日本眼科学会雑誌 118: 91-97, 2014.

コメント

先天鼻涙管閉塞の症状(涙目、めやになど)は幼児の6~20%にみられると報告されています。地域集団ベースの大規模な前向きコホート研究では、1歳までに96%が自然治癒すると報告されています。そのため、1歳未満の早期治療(ブジー)を施行せずに、1歳以降に症状が残存する症例に外科的治療を施行する方針が推奨されています。聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科における小児の先天鼻涙管閉塞の治療方針として月齢18ヶ月以上に外科的治療を施行しており、過去のデータ72名82側を調査しました。その結果、地域の専門医療機関を受診する先天鼻涙管閉塞でも生後18ヶ月まで約80%は自然治癒が期待でき、18ヶ月以降に涙道内視鏡を用いたブジー(プロービング)とチューブ挿入の併用治療で高い成功率が得られることがわかりました。

2014年01月25日 執筆著書

眼手術学 総論・眼窩

詳細情報

眼窩腫瘍摘出:術後合併症とその対策 p346~350

林 憲吾・嘉鳥信忠

コメント

眼窩腫瘍の中でも、眼球よりさらに奥の部位に腫瘍がある場合、難易度の高い手術となります。多くの神経や血管、脂肪を分けながら慎重に進む必要があります。出血や神経障害など様々な合併症が起こる可能性がありますが、その予防や対策について解説しています。

2014年01月19日 国内学会発表・講演

第35回 日本眼科手術学会総会

詳細情報

インストラクションコース

各手術機器による眼形成手術 vol.6

Conventionalな器材から高周波メスへ

林 憲吾

コメント

メスやスプリング剪刀(小さなハサミ)といった従来からある基本的な手術機材と近年普及しつつある高周波ラジオ波メスを比較した内容です。それぞれのメリット、デメリットについて、皮膚切開や組織の剥離など各場面で比較して解説しました。

2013年12月25日 執筆著書

あたらしい眼科 13’臨時増刊号 流涙症Q&A

詳細情報

涙道の先天異常について p66~69

林 憲吾

コメント

主に小児の先天性の涙道異常について解説しています。小児の涙道閉塞で最も多いのは、先天鼻涙管閉塞ですが、中顔面の成長と伴に自然開通が多く、生後12ヶ月まで自然治癒を待つことが多いですが、稀に顔面奇形に伴って涙道が欠損している、あるいは骨性閉塞している場合があります。そのような場合は、生後12ヶ月まで待つのではなく、早期にCT検査などが必要となります。

2013年12月12日 執筆著書

眼科ケア 2013年 冬季増刊

詳細情報

目の解剖と病気

眼瞼下垂症 p53~57

林 憲吾

コメント

眼瞼の解剖と眼瞼下垂の原因や分類、各手術方法について解説しています。特に先天性の眼瞼下垂に対する前頭筋吊り上げ術について、吊り上げ素材別に術式や特徴について説明しています。両側手術の場合、開閉瞼は両側とも眉毛部の動きに連動するため、整容的にも左右差が少なくバランスが良好な症例が多いですが、片側手術の場合は、片側の眉毛挙上が必要であり、術後に開瞼幅の左右差、患側の閉瞼の遅れや速い瞬目時の閉瞼不全が生じます。術後に眉毛部を上手に動かすトレーニングが必要で、小児の場合、家族の協力が不可欠です。