2025年10月21日 執筆著書

処置室でできる低侵襲・眼瞼内反症

詳細情報

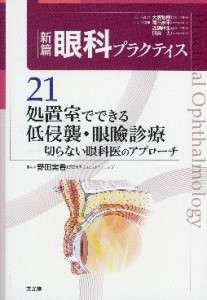

新篇眼科プラクティス 21

処置室でできる 低侵襲・眼瞼診療 ―切らない眼科医のアプローチ

P185-191

加齢性眼瞼内反に対する、眼瞼内反症手術 埋没法について解説いたしました。

コメント

加齢眼瞼内反症とは、

加齢により下眼瞼の皮膚、筋肉、靭帯が緩んでしまい、眼瞼の縁が眼球側に

向いてしまう(内側に回転する)ことで、まつ毛が眼球に当たり、逆さまつげになる症状のことをいいます。

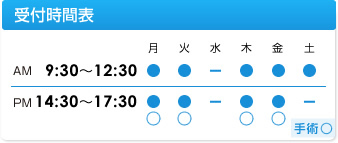

加齢眼瞼内反症に対する治療には、切開法と縫合法(埋没法)がありますが、

切開法は、手術時間と侵襲性の面で比較的負担がかかりますが、

埋没法は、切開をしないため短時間で負担の少ない手術を施行することができるため、

当院では加齢性の内反症には、埋没法を行います。

(若年者の先天性の内反症は、基本的に切開法を行います。)

埋没法には、2種類(垂直方向(ES)、平行方向(WES))があり

当院では、緩んでいる(弛緩)方向によって使い分けます。

診断方法として、瞬目テストとPinch testを行います。

・瞬目テスト…眼瞼内反症を疑った際に行います。

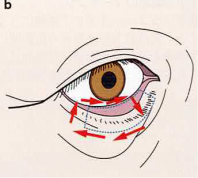

まずは、下瞼を下に引っ張ります。(図A)

すると、一時的に下瞼が正常の向きになります。(図B)

その後、強く閉瞼する(図C)と元に戻り下眼瞼が内反してしまうかを観察します。(図D)

A B

B

C D

D

・Pinch test…水平方向の弛緩の程度を判断します。

まず、下まぶたを前に引っ張って眼球から離れる距離を測定します。

5㎜前後が正常値とされ、8㎜以上は水平方向の伸びが強いと判断します。

Pinch test施行図

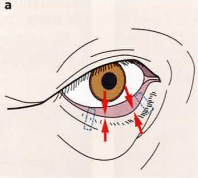

水平方向の弛緩が正常で、主に垂直方向の弛緩の場合

・垂直方向を短縮するように鼻側と耳側に2本通糸する…垂直方向の埋没法(ES)

・点線の形に糸を通糸する

・点線の形に糸を通糸する

水平方向の弛緩が明らかな場合

・垂直方向と水平方向を短縮するように1本の糸で広範囲に通糸する…水平方向の広範囲な埋没法(WES)

・点線の形に糸を通糸する ・赤色矢印は通糸する手順を示す

・点線の形に糸を通糸する ・赤色矢印は通糸する手順を示す

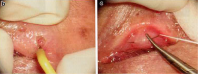

水平方向の広範囲な埋没法(WES)の模式図と術中写真を示します。

b電気メスで小さい穴をあける

c水平方向に通糸する

d耳側で2本の糸をまとめる

e 2本の糸を合わせてこま結びのわっかを作る

f 眼瞼が外反気味になるように調整し糸を締める

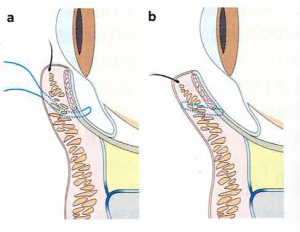

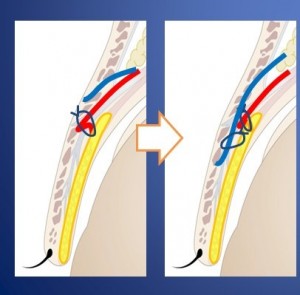

通糸埋没の断面図 a術前:内反の状態と通糸する糸を示す b術後:内反が解消し、埋没される糸を示す

術後の経過

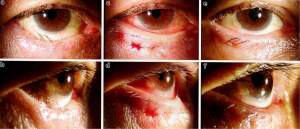

上段 (左から)術前、術直後、術後6ヵ月

下段 (左から)術前、術直後、術後6ヵ月

典型的な術後の経過として、手術直後は外反気味になりますが

1週間後には自然な形状になり下眼瞼の内反が消失します。

埋没法は、切開をしないため、3分程度の短時間での手術が可能であり、患者さんの体への負担を減らし施行することができます。

ご高齢の方や、抗凝固薬など出血傾向の方にも施行可能です。

切開法に比べ、再発率が高くなることが難点でしたが、眼瞼内反症の弛緩方向を調べることで、

患者さんに合った最適な術式を使い分け、再発率をおさえることができるようになっています。

2025年08月21日 執筆著書

眼科手術(日本眼科手術学会誌)

詳細情報

「バンガーター式ブジー型涙管洗浄針を用いるプロービングと

涙管チューブ挿入術の術後成績」

Vol.38, No.3, P459~463, 2025

日本眼科手術学会誌 林 憲吾

コメント

目頭から鼻に通じる涙の道(涙道)が詰まり涙が溢れてしまう涙道閉塞症に対する治療法について、解説しました。

涙道閉塞症は加齢により涙の道が詰まってしまう疾患で、「涙を拭くことが増えた」「目ヤニがしつこく続く」などの症状が生じます。

涙道閉塞症に対して、当院では、局所麻酔下で涙道内視鏡を併用した涙管チューブ挿入術を手掛けております。

具体的には、涙道内視鏡で涙管内を観察、閉塞部位を特定し、その後、涙道内の粘膜の詰まりを広げて、涙管チューブというステントを留置するという手術です。

涙管チューブ留置の方法として、涙道内視鏡で観察時に、シースという透明な外筒を装着して閉塞部位に留置し、そのシースをガイドに涙管チューブを留置するシース誘導チューブ挿入法が知られています。シースを用いてより正確な穿破及びチューブ挿入を試みる方法です。

当院では、上記の画像の「バンガーター式ブジー型涙管洗浄針」という器具を用いて、プロービング(詰まっている部分を広げること)をし、その後シース(涙道内視鏡を挿入する際に使用するガイド)を使わずに涙管チューブを直接挿入する方法の治療効果と再発のリスクを調べました。

対象となったのは、2021年に当院にて治療を受けた387名、470眼で、手術後は1~27か月で、再閉塞がないかを調べました。

その結果、全体の12.8%(60眼)に再閉塞が確認されましたが、シース誘導チューブ挿入法の治療成績と同様の傾向であることがわかりました。

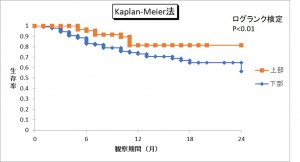

再閉塞の発生率は、涙道のどの部位が詰まっていたかによって異なり、上部(涙点から総涙小管)では5.0%、下部(涙嚢から鼻涙管)では18.5%と、下部の閉塞では再発率が高くなりました。

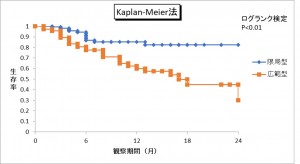

閉塞の広がりによっても差が見られました。限られた部分だけが詰まっている軽度では再閉塞率が9.6%だったのに対し、鼻涙管全体が広く詰まっている重度では30.7%と高くなっていました。

また、涙嚢炎を伴っている場合も再閉塞のリスクが高く、炎症がない閉塞の14.5%に対して、涙嚢炎ありでは40.5%と、3倍近い再発率がありました。

また、TS-1(抗がん剤)の使用歴の有無や、自覚症状の期間(1年未満か、1年以上か)については、再閉塞率に有意な差は認められませんでした。

手術の際には、患者の負担を軽減する目的で笑気麻酔(亜酸化窒素)を使用しました。

これは吸入から5分程度で効果が現れ、吸入中止5分で体から抜けるため、すぐに歩いて帰ることができます。

通常の局所麻酔よりも痛みを感じにくく眼窩に刺す麻酔は行わず、皮下浸潤麻酔のみで、疼痛を抑えてチューブ挿入を施行できる利点があります。

シースを使わずにチューブを挿入する本術式は、涙道内や鼻腔内を内視鏡で確認しながら行うことができ、手術時間も5分程度と短時間で施行することができます。

鼻涙管の広範囲な閉塞や涙嚢炎を伴うような重症例や、涙小管閉塞でプロービングも不能な場合は涙嚢鼻腔吻合術(DCR)といった根本的な手術が必要となることがあります。

以上のことから、当院で採用しているバンガーター針を用いたプロービングとシースを使わない涙管チューブ挿入術は、適応症例を選べば、短時間かつ体への負担が少ない治療法で有用であると考えられます。

2025年05月07日 執筆著書

「動画&イラスト&写真でわかる眼瞼手術の極意」advance

詳細情報

「動画&イラスト&写真でわかる眼瞼手術の極意 advance」 著書 小久保 健一

「ミュラー筋タッキング+挙筋腱膜前転術」 林 憲吾 P48~P56

コメント

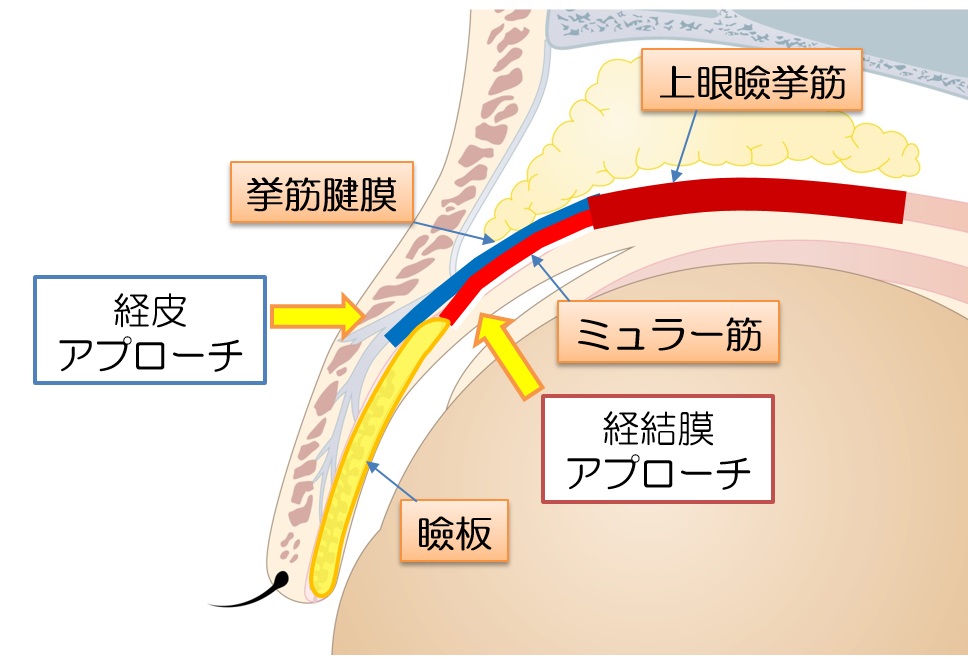

当院の基本術式としている「ミュラー筋タッキング(2点)+挙筋腱膜前転(1点)」の適応と手術方法について解説しました。

眼瞼下垂症の手術で代表的な術式はいくつかありますが、

当院の主な眼瞼下垂症の術式は、

・挙筋腱膜前転法

・ミュラー筋タッキング

・ミュラー筋タッキング+挙筋腱膜前転

の3つです。

ミュラー筋は柔らかく伸展性がある組織のため、術後の瞼が自然なカーブになりやすいのが特徴です。

しかし、ミュラー筋のみでは再発率が高いことが報告されております。

眼瞼下垂症が重度の症例、特にミュラー筋が薄い症例ではミュラー筋タッキングのみでは再発しやすいため、挙筋腱膜の前転も追加で行う必要があります。

ゴールドスタンダートとされている「挙筋群短縮術」は挙筋腱膜とミュラー筋の両者を前転する方法です。

しかし、デメリットとしてミュラー筋と瞼結膜の剥離をする必要があり、結膜とミュラー筋の間を剥離する操作の前に局所麻酔の追加が必要です。麻酔を追加することで、術中と術後の状態に差が生じる場合があります。

ミュラー筋タッキング(2点)+挙筋腱膜前転(1点)では、挙筋群短縮術の際に行う、ミュラー筋と瞼結膜の間を剥離をする必要はないので、より低侵襲な術式だといえます。

ミュラー筋を2点固定し、大まかな開瞼幅と自然な瞼縁のカーブを確認し、挙筋腱膜の1点の前転量と固定位置により、開瞼幅とカーブを微調整します。

2025年02月28日 執筆著書

OCULISTA:眼瞼手術の勘どころ 「眼瞼下垂とドライアイ」

詳細情報

OCULISTA

眼瞼手術の勘どころ-視機能・整容・再手術-

「眼瞼下垂とドライアイ」

No.143 P14-21.2025

林 憲吾

コメント

眼瞼下垂手術とドライアイについて解説しました。

眼瞼下垂症は、瞼の筋肉が伸びることや、加齢により薄くなること、

脂肪の変性や欠損により挙筋機能が低下することが原因です。

近年の高齢化社会に伴い、高齢者の加齢による眼瞼下垂症は

今後もさらに増加することが予想されます。

瞼の筋肉を動かす眼瞼下垂症の術後は、

一時的に瞼の閉じにくさ(閉瞼不全)、ドライアイの発症や悪化することがあります。

術後の1~2ヶ月は、瞬目(まばたき)が浅く、ドライアイが出やすい期間ですが、

術後の3ヶ月~6ヶ月間に、瞬目も深くなり、ほとんどが軽快します。

そのため、手術前後にドライアイの有無を確認することが重要です。

手術前に明らかなドライアイを確認した場合は、まずはドライアイの治療を優先します。

点眼治療で改善が見られない場合や、緑内障多剤点眼使用中の方は術後早期からドライアイが

著名に悪化する傾向にあるので、涙点プラグ挿入術などの積極的な治療を推奨します。

術者として、術中の開瞼幅の増加のみでなく、

ドライアイの悪化や閉瞼不全、オキュラーサーフェス(眼表面)への影響を考慮した術式を

患者さんに合わせて選択することが重要であると考えられます。

2024年10月29日 執筆著書

あたらしい眼科 特集 眼瞼形成手術

詳細情報

特集 眼瞼形成手術のAB▶Z

「眼瞼下垂症手術(Müller筋タッキング)」

Vol.41, No.10, P1167~1171, 2024

あたらしい眼科 林 憲吾

コメント

眼瞼の筋肉(以後挙筋)は,挙筋腱膜とMüller筋に分かれ、瞼板という部位に付着しています。挙筋の収縮が瞼板に伝わることにより、目が開きます。

眼瞼下垂は、挙筋(挙筋腱膜とMüller筋)が薄くなったり、伸びたりすることにより筋肉の収縮が瞼板に伝わらない、あるいは挙筋群の変性や欠損によりその収縮性が低下していることが原因です。

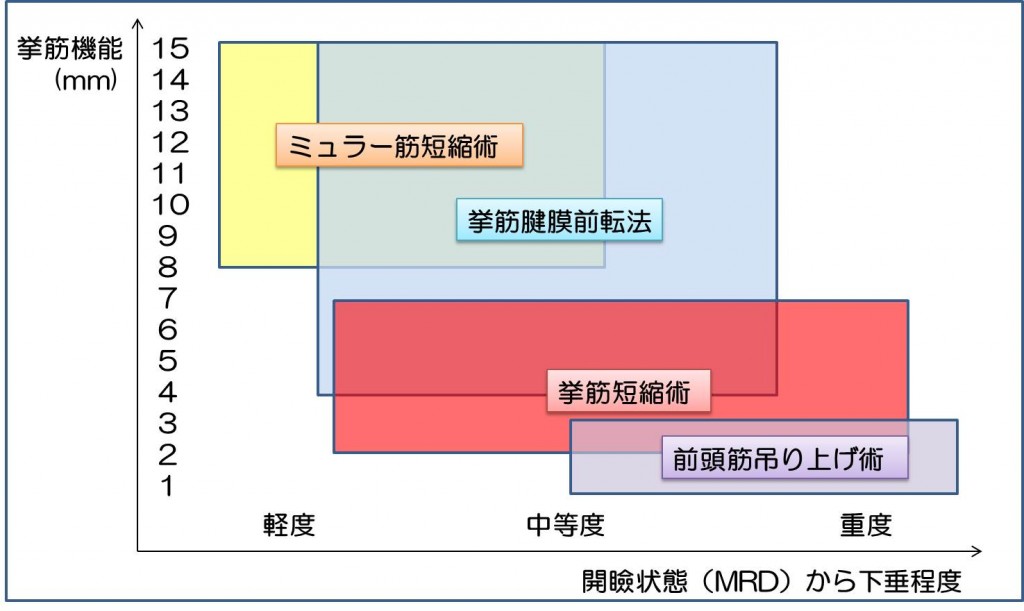

そのため、開瞼の程度に合わせた手術が必要となります。また、挙筋機能がない重度の場合には前頭筋吊り上げ術が必要です。

本稿では、Müller筋タッキングを中心に解説しました。

①Müller筋タッキング(Müller’s muscle tucking)

挙筋腱膜とMüller筋の間を剥離し、Müller筋のみ瞼板上へたぐりよせて固定する術式です。

筋肉を動かす目安は、瞼板を引っ張って固定した状態で、瞼板から軽度で8mm、中等度で10mm、重度で12mm程度です。

Müller筋は柔らかく進展性がある組織のため、瞼縁が自然なカーブになりやすく、調整も挙筋腱膜前転より容易です。

また、中等度以上の眼瞼下垂でも目が閉じられなくなってしまう等の閉瞼不全は生じにくく、術後に起こる角膜の傷損が少ないのも特徴的です。

しかし、Müller筋タッキング法は極軽度な症例に少量のタッキングを行うと早期に再発する傾向があります。

そのため、極軽度な症例の場合は、挙筋腱膜前転法を施行しても角膜の傷損は少なく、再発も少ない挙筋腱膜前転法のほうが適していると考えられます。

また重度でMüller筋が非常に薄くなっている場合、12mm以上タッキングすると術中は大きく開瞼しますが、

術後早期に再下垂することが多いため、Müller筋タッキングは、中等度の眼瞼下垂に適していると考えられます。

➁Müller筋タッキングと挙筋腱膜前転法の併施術

挙筋腱膜とMüller筋の両者を前転する術式として,挙筋短縮術はスタンダードな術式ですが、挙筋短縮術には、瞼結膜とMüller筋の間を剥離する必要があり、局所麻酔の追加を行うため、術中に腫脹があり、手術中と術後開瞼の差が生じることがあります。

そこで挙筋短縮術の代用として、Müller筋タッキング(2点)を施行し、追加で挙筋腱膜の後面から腱膜の眼縁のカーブを確認し、腱膜後面から瞼板へ前転(1点)を追加する方法を解説します。

この術式は手術中と術後開瞼の差が生じにくく、比較的短時間で行えるため、患者様にとって負担が少ないのが特徴です。また脂肪の切除が必要な場合は、適量の脂肪を切除することも可能です。

また、Müller筋2点のタッキングでおおまかな開瞼の幅と形を決めて、挙筋腱膜(1点)を動かす量と瞼板に固定する位置によって、開瞼幅と瞼縁のカーブを微調整することが可能です。

さらに、術後1~2週間の抜糸時に,開瞼の左右差が1mm程度認められた際,挙筋腱膜の1点の再調整が5分程度で容易に施行可能です。

当院の調査では、Müller筋タッキング(2点)では開瞼不足な症例が12%にみられましたが、挙筋腱膜の後面から腱膜の前転(1点)を追加することにより、そのうち約90%の症例で開瞼幅の改善が得られました。また、腱膜前転も併用しているため、下垂の再発予防効果も期待できます。

また、低矯正となりやすい先天性の場合も、軽度から中等度であれば、挙筋短縮術と同様に、本術式も有用だと考えられます。

どの術式にも、メリット・デメリットはありますが、症例の重症度などを考慮し、最適な術式を選択することが大切です。

当院では、主にMüller筋タッキング+挙筋腱膜前転法の併施術を行っておりますが、

・極軽度→挙筋腱膜前転法

・中等度→Müller筋タッキング

・中等度から重度→Müller筋タッキング+挙筋腱膜前転法の併施術

・挙筋機能のない最重度→前頭筋つり上げ術

を選択するなど患者様一人ひとりに合わせた術式を熟考し、選択しています。

2023年10月10日 執筆著書

「動画&イラスト&写真でわかる眼瞼手術の極意」

詳細情報

「眼瞼手術の極意」

編著 小久保 健一

「下眼瞼内反症の手術(埋没法)」

林憲吾 p157-165

コメント

横浜市立大学附属センター病院 形成外科の部長である小久保 健一先生が編著された「眼瞼手術の極意」の一部として、加齢性下眼瞼内反症(加齢による下まぶたの逆さまつげ)の治療について執筆を担当させていただきました。

小久保先生は、聖隷浜松病院の眼形成眼窩外科で、朝から深夜まで、毎日一緒に研修を受けた同期であり親友であります。恩師である嘉鳥信忠先生や、その全国の門下生を含め、一流の形成外科や美容外科が、この本にあらゆる眼瞼手術の極意をイラストと写真でわかりやすく解説しており、さらにその手術を動画で見えるように編集されております。どんな手術も一流のオペ動画を繰り返し見て真似することから始まります。

この教科書は、小久保先生の1年以上の総力を挙げて仕上げられた、眼瞼手術のまさに金字塔となるものと確信しております。この本を完成するまで、どれだけ、大変だったか、想像しただけで親友として自然と涙が浮かびます。小久保先生、本当にお疲れ様でした!完成おめでとうございます!

私の担当部分の要約

「加齢性下眼瞼内反症は、加齢によって下眼瞼内の支持組織の弛緩に伴い、瞼板が眼球に向かって内側に回転している状態です。加齢による下眼瞼内反症に対する術前の診察で術式を決めるポイントや、手術時の手順とポイント、 垂直方向の埋没法と水平方向の広範囲な埋没法、LTSを組み合わせた埋没法について解説しました。再発率が高いとされていた埋没法であるが、適応を見極め、術式を使い分ける事で、再発率を低く抑える事ができます。短時間で施行可能な低浸襲な術式で再発率の低い術式について解説しました。」